こんにちは、tomozoです。

今回は

「ロジカル・シンキング

論理的な思考と構成のスキル」について解説します。

この記事は、

ロジカルシンキングを知りたい若手サラリーマン

の方向けの記事です。

他人に物事を説明するって苦手な人が多いです。

仕事をしていて論理的に説明してとか

話の論点や結局何が言いたいのか分からない

って言われたこと一度はあるのではないでしょうか?

今回紹介するロジカルシンキングを学んで実践すれば

色々な場面で役に立ちます。

説明が分かりやすくなれば、効率よく仕事が進められて

上司の信頼も得られるなどいいことがたくさんあります。

この記事を読めば、

- 本の概要

- ロジカルシンキングとは何か

- 学ぶメリット

- ロジカルシンキングの重要な考え方

が分かるようになります。

それでは早速解説を始めます。

目次

本の概要

本の概要は以下の通りです。

| 著者 | 照屋華子、岡田恵子 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| ページ数 | 227ページ |

| 発行日 | 2001年5月 |

| 価格 | 2420円 |

まじめな内容がほとんどなので、

真剣にロジカルシンキングを学びたい、

本気で身に付けたいという人にはとてもおススメです。

しかし、興味本位で読んでみようかなという方には、

飽きてきたりして身に付かないと思います。

ページ数はそれほど多くないので、

meceって何などの前知識が少しでもあれば

サラッと読んでしまえます。

逆に何も知らないと一つずつ理解しながらになるので

勉強になりますが、その分時間が必要です。

また、例題がついているので理解を深めることができます。

しかし、回答例がない問題もあるのが少し残念なところです。

著者や出版社のホームページにリンクするなどで

購入者特典で回答例が見れればいいのに感じました。

著者

照屋華子氏

東京大学文学部社会学科卒業。

マッキンゼーアンドカンパニーに入社され、

顧客企業のレポートの日本語表現や論理構成の

アドバイスに関する仕事に従事され、その後独立。

岡田恵子氏

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。

照屋氏同様マッキンゼーアンドカンパニーの

仕事に従事され、その後独立。

tomozo

tomozo

ロジカルシンキング(論理的思考)とは

ロジカルシンキングとは、

物事を結論と根拠に分けて、それらを矛盾なく

論理的なつながりで整理して考える思考法です。

日本語では論理的思考といいます。

例えばAという伝えたい結論に対してB、C、D

という根拠をそろえて

B、C、DがあるのでAであるということになります。

ロジカルシンキングのメリット

ロジカルシンキングを身に付けると

以下の3つの能力を向上させられるメリットがあります。

- 課題解決力

- コミュニケーション力

- プレゼン力

いずれも社会人として重要なスキルです。

しかし、意識して鍛えないと身に付けられるものではないため

苦手だったり、できない人が多いです。

特に課題解決力は多くの場面で求められるもので、

課題は分かっているけどどう解決したらいいか分からない

思い付きや手あたり次第にやってみて失敗するという

ケースもたくさんあります。

課題解決についてはこちらの記事でも紹介しています。

問題解決する5つの手順紹介!課題解決を任され悩んでいるあなたへ

問題解決する5つの手順紹介!課題解決を任され悩んでいるあなたへ

ロジカルシンキングで理解しておきたいこと3選

ロジカルシンキングを理解する上で

重要な3つの要素を説明していきます。

- MECE

- So What?/Why So?

- 並列型と解説型

MECE(ミーシー)

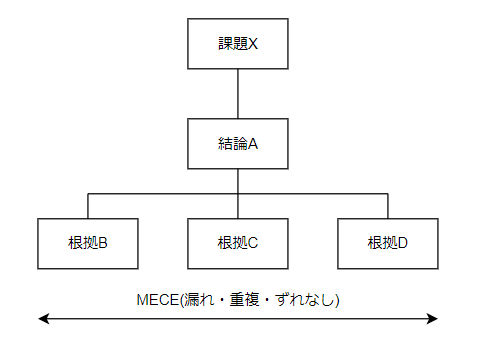

上で説明した結論Aに対して

根拠B、C、Dを使って伝える時に

B、C、Dは漏れ・重複・ずれをなくするように

しないといけません。

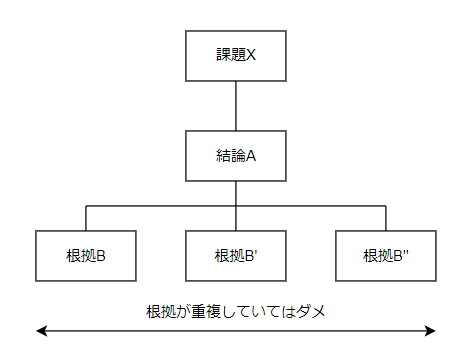

同じような根拠をいくつも並べて、だからAと言ったり、

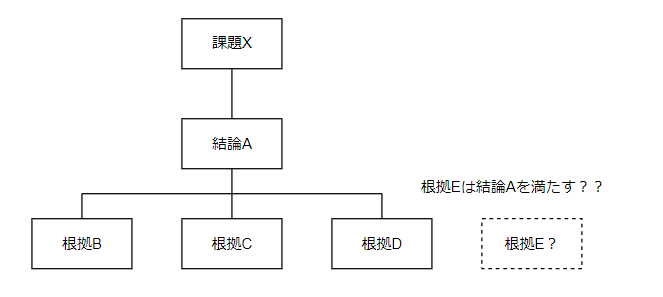

聞いている人からEの条件ではAじゃないのでは?

といわれてしまうと結論を納得してもらうことが

できなくなってしまいます。

これを防ぐためにの考え方がMECEと呼ばれ

英語Mutually Exclusive,Collectively Exhansive

の頭文字をとった言葉です。

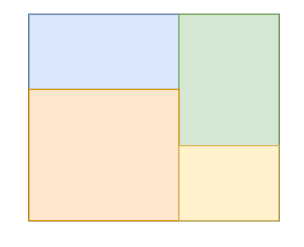

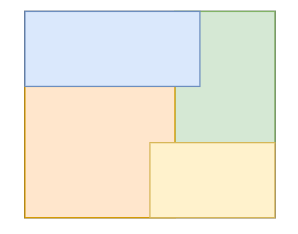

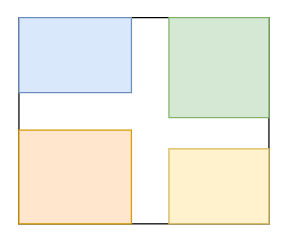

絵で描くと以下のような形になります。

〇重複や漏れがない:MECE

×重複あり

×漏れあり

So What?/Why So?

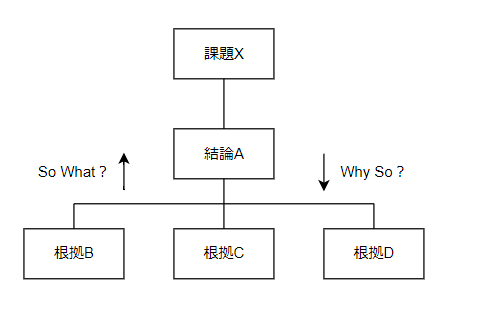

So What?/Why So?というのは、

課題Xに対する結論Aとその根拠B、C、Dが下の図のように

なっているとします。

B、C、Dという情報をSo What?したものがA

逆にAにWhy So?と質問した答えがB、C、Dがその答え

になっているという関係になります。

So What?/Why So?をそれぞれ、日本語に訳すると

So What?は「だから何?」

Why So?は「なんでそうなの?」

となります。

AだからB、C、Dである。

B、C、DであるからAである。

当たり前のようですが、

上からも下からも成り立つので

論理的に成立しているというわけです。

自分が何か結論を伝えたい時に

この関係が成り立っているか考えるようにすることが

重要です。

並列型と解説型

結論Aに対して根拠B、C、Dを考える際に

並列型と解説型と呼ばれる二つの考え方

があります。

並列型

並列型は以下の4Cで検討します。

- 市場(Customer)

- 競合(Competitor)

- 自社(Company)

- チャネル(Channel)

次のマーケティング用語の4Cと少し違うので注意してください。

- 価値(Customer Value)

- コスト(Cost)

- 利便性(Convenience)

- コミュニケーション(Communication)

解説型

解説型は以下の3つで検討します。

- 事実

- 判断基準

- 判断内容

感想

この本を読む前にロジカルシンキングというのは

知っていましたが、読んでみて全然できていないと実感しました。

私自身、課題解決などのスキルは満足できるレベルではない

ですがこの本を読むことで思い出し、

実践してみようという気持ちになりました。

まだ知らない方にはとてもいい勉強になりますし、

知っている方も復習するのにとても役に立つと思います。

多くの人にお勧めできる本です。

今回はキーワードを中心に説明しましたが、

本書には具体例もたくさん載っています。

是非手に取って読んでみて欲しいと思います。

10点満点で評価すると、

| 総合点 | 7/10 |

| おすすめ度 | 7/10 |

| 読みやすさ | 6/10 |

まとめ

ロジカルシンキング(論理的思考)とは

物事を結論と根拠に分けて、それらを矛盾なく

論理的なつながり整理して考える思考法

ロジカルシンキングのメリット

- 課題解決力向上

- コミュニケーション力向上

- プレゼン力向上

理解しておきたいこと3選

- MECE

- So What?/Why So?

- 並列型と解説型

とても勉強になり、知らないと損する内容です。

是非一度読んでみてください。

このサイトでは学校で教えてくれない資産運用についても

紹介しています。

色々なことを学び行動していきましょう。

インデックス投資はおすすめ!厳選ファンド(商品)3つと利回り検証

インデックス投資はおすすめ!厳選ファンド(商品)3つと利回り検証